弊社の技術は、画像の電子化が進まなければ生まれて来ない、活用されない技術であると言えます。

目視しただけではわからない情報を、コンピューターの力を借りて可視化することが弊社が提供しようとしている技術です。

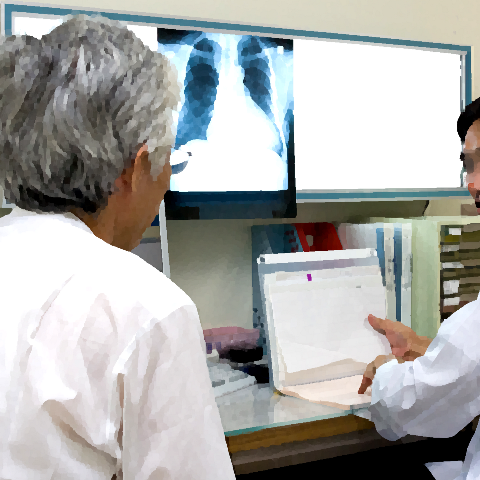

シャウカステン

昭和のドラマでは定番、平成のドラマでもときどき出て来ていたシャウカステンとは、レントゲン写真を診るための器具です。

コンビニや飲食店の外看板でもよく見かける行灯(あんどん)と同じ様に、器具内には蛍光灯が数本入っており、白色のガラスやアクリル板を介して光が放たれます。光が透過している白色部分の上部にはクリップが付いており、そこにレントゲン写真を挟んで、診断を行うというものです。

造営検査などたくさんのレントゲン写真を撮れば、その分だけシャウカステンにはたくさんの写真が並ぶことになります。

シャウカステンは医療機器

シャウカステンに似た商品でトレース台があります。おそらくレントゲン写真を透かして見るという作業に使う事ができると思います。ネット通販では1万円前後で販売されています。

医療機関において、診断を目的に使用する場合には、単に背面から白い光が出れば良いという訳ではなく、医療機器の認証を取る必要があります。

- モータ付画像診断用観察装置

- モータなし画像診断用観察装置

医科で使われることは少なくなっていますが、歯科では小型のシャウカステン(画像診断用観察装置)を使用している診療所があります。

薬事認証品には以下のような商品があります。

| 販売名 | 製造販売業者 |

|---|---|

| 調光付薄型マンモシャウカステン | オリオン・ラドセーフメディカル株式会社 |

| 100m/m用手動式間接シャウカステン | オリオン・ラドセーフメディカル株式会社 |

| NEO30シャウカステン | オリオン・ラドセーフメディカル株式会社 |

| NEO80シャウカステン | オリオン・ラドセーフメディカル株式会社 |

| フィルムビューア | カボプランメカジャパン株式会社 |

| デンタルフィルムビューア | 株式会社歯愛メディカル |

| モータなし画像診断用観察装置 シャウカステン | 株式会社スミレ工作所 |

| 超薄型シャウカステン(LED光源) | 田中精機株式会社 |

| 超薄型シャウカステン(LED光源)LH-3 | 田中精機株式会社 |

| シャーカステンSC−1型 | 株式会社東京歯材社 |

| シャーカステンSO−2型 | 株式会社東京歯材社 |

| シャーカステンSO−4型 | 株式会社東京歯材社 |

| シャーカステンSS−1型 | 株式会社東京歯材社 |

| デジタルライトボックス スタイラス | ブレインラボ株式会社 |

| クイック ビュー | 株式会社モリタ製作所 |

| トリプルビュアー | 株式会社モリタ東京製作所 |

| シャウカステン大四切判 | 株式会社森山X線用品 |

| マンモ専用LEDシャウカステン | 株式会社森山X線用品 |

| 下肢読影用シャウカステン | 株式会社森山X線用品 |

| ICインバータ・タッチ音Pa | 株式会社森山X線用品 |

| ICインバータ・ハイブリッドオート | 株式会社森山X線用品 |

| M-80シャウカステン | 株式会社森山X線用品 |

| SOYEE X−RAY グリッド | 株式会社森山X線用品 |

【参考】MeKiKiデータベース情報サービス:画像診断用観察装置

モニタ・ディスプレイ

令和の時代にシャウカステンが残っている診察室がどれだけあるかわかりませんが、今の主流はパソコンを使い、モニタに画像を映し出して診断する方法です。

医師はマウスを操作して画像を拡大したり、向きを変えたりして診断を進めます。

縦長モニタを使う、複数のモニタを並べて使うなど、診療科や場所によって診断環境も様々です。

PACS

デジタル化されたレントゲン写真は、デジタルデータとして管理するようになり、PACSも普及しました。

PACS(パックス)とは、Picture Archiving and Communication Systemの略です。医療で使われる画像管理システムの総称です。

医用画像にはDICOM(ダイコム)という標準規格があるため、ダイコムデータと呼ばれる形式で管理されます。デジカメなど民生品ではJPGやPNG形式が多いですが、医用画像は独特な規格です。

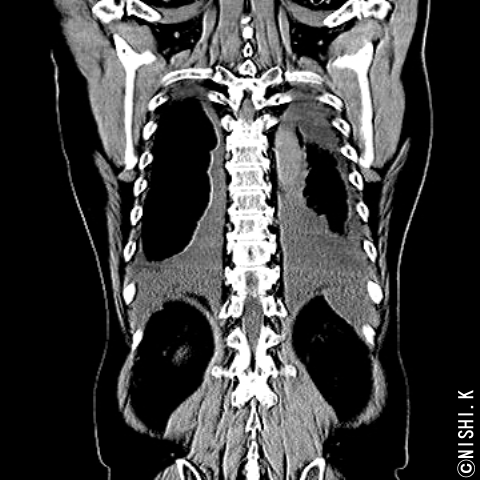

デジタル画像から筋骨格

デジタル化されたレントゲン画像データには、未使用のデータが多く潜在しています。中にはノイズとしてフィルタリングされ、医師らの前には現れることなく処理されているものがあるかもしれません。

私たちのシーズは、恐らく未使用であろうデータから、活用できそうなデータへと変換するものです。

レントゲン写真は白黒で骨が映っているというイメージを持つ人も多いと思いますが、そこには骨以外の組織や臓器も映っています。

例えば、そのデータから部位別の筋肉が可視化できれば、今まで気づく事のできなかった何かがわかるかもしれません。

アスリートであれば、鍛えるべき筋肉がわかるかもしれません。

高齢者であれば、日常生活動作に必要な筋肉の衰えを早期発見できるかもしれません。

自動化も期待

デジタル化されたデータでの利用時、メリットとなる点として省力化が挙げられます。

レントゲン写真が実体あるフイルムであった時代には、患者毎にまとめるための封筒があり、それを収めるラックがあり、ラックを収める保管室がありました。

過去のレントゲン写真を見たければ、医師が保管室へ行くか、誰かが取りに行く必要がありました。

レントゲン写真ができるまでに、診療放射線技師さんらは、撮影したあとで現像して、患者毎に整理して、診断する医師へ届けるといった仕事がありましたが、PACSでは、撮影直後にサーバにレントゲン画像が送られ、自動的に格納されます。

この自動化されたシステムであれば、例えばCT撮影を終えたあとで『筋骨格データを取得』というボックスにチェックを入れておくだけで、自動的に結果が返されるようなシステムも作れると思います。